|

Neorealismo e dintorni |

|||

|

|

|

||

|

La trama: costretta alla prostituzione dalla povertà, la giovane Filumena incontra don Mimì, Domenico Soriano, ricco benestante che la convince ad abbandonare l’antico mestiere con la promessa di essere fedele al loro amore. Per 25 anni la donna aspetta in silenzio, riservata e affettuosa, che l’uomo faccia un passo avanti. Fino all’annuncio delle nozze cui don Mimì intende convolare con una giovane e procace donna. Ferita nei sentimenti, Filumena finge di ammalarsi e, ormai in punto di morte, convince Domenico a sposarla. Scoperto l’inganno, l’uomo va su tutte le furie, fino ad ottenere l'annullamento delle nozze; Filumena, avuto la riprova di non essere più amata, dimostra la propria dignità acconsentendo alla pratica legale. All’amato però svela di avere tre figli, uno dei quali è suo; ma non rivela quale. Per 25 anni Filumena li ha seguiti a distanza, finanziando i loro studi con i soldi risparmiati ma anche sottratti a Soriano. Lo spavaldo e strafottente don Mimì, ora è a terra: vuole a tutti i costi sapere chi è suo figlio, ma Filumena tace perché non vuole che vi siano favoritismi; alla fine don Mimì cede e sposa Filumena accettando i tre figli, per non perdere il proprio.

Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonima commedia teatrale di Eduardo De Filippo, un'opera neorealista che mescola dramma e comicità e che a settant'anni dalla sua stesura, del 1946, mantiene una grande attualità. Nella commedia c’è tutta la contrapposizione di due mondi: da una parte la Napoli dei bassi, trasudante miseria e dignità, dall’altra la città bene, spensierata e inconsapevole, che sfrutta e umilia la prima. Due culture destinate a non incontrarsi mai. “Filumena Maturano è una commedia sociale, disse una volta Eduardo, e vuole essere la riabilitazione di una categoria di donne e un grido di ribellione in questo mondo sconvolto e turbinoso che la guerra ci ha lasciato”. Ma la vicenda ha in realtà una valenza che trascende la città di Napoli, riguardando in maniera più ampia i drammi, le ansie e le speranze di un Paese e di un popolo ancora sconvolti dalla guerra.

i drammi, le ansie e le speranze di un Paese e di un popolo

sconvolti dalla guerra.

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2016/12/23/al-teatro-programma-filumena-marturano-7-8-gennaio/ Copyright © gonews.it

i drammi, le ansie e le speranze di un Paese e di un popolo

sconvolti dalla guerra.

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2016/12/23/al-teatro-programma-filumena-marturano-7-8-gennaio/ Copyright © gonews.it La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti, l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori dal matrimonio, mentre otto anni più tardi, nel febbraio del 1955, venne approvata la legge che aboliva l’uso dell’espressione 'figlio di N.N.'.

|

|||

|

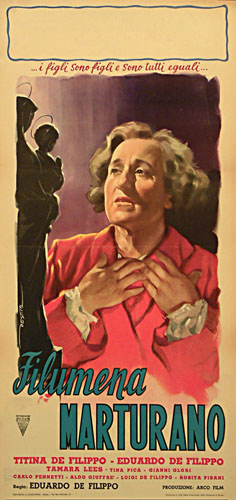

Filumena Marturano (1951)

Regia: Eduardo De Filippo

Locandina 33x70

|

|||